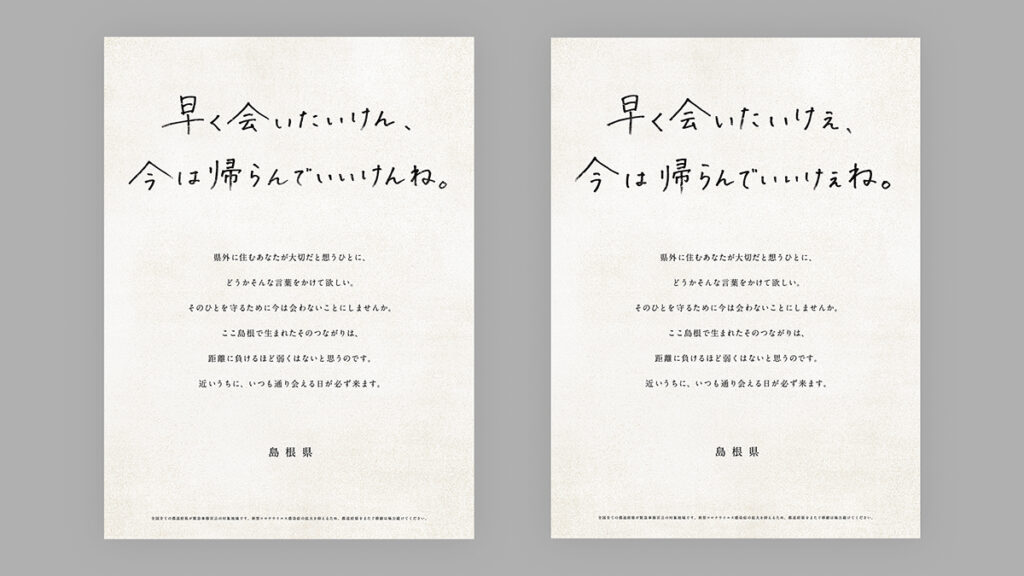

手紙のようなシンプルで温かみのあるデザインと、身近な人の声で聞こえてきそうな言葉で構成された新聞広告。それは地元から離れて過ごす人、家族や友人の安否が気になる地元住民、それぞれの立場の人の心を打ち、共感とともに拡散されました。2020年のコロナ禍に置いて、帰省自粛を強いられたネガティブなムードを払拭するこの広告は、昨年に新聞広告賞、今年には山陰広告賞グランプリや第15回全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞最高賞を受賞。

「帰省自粛」というセンシティブな内容の広告で、どのように共感を作るまでに至ったのか。この広告を手掛け、当時Birdmanに所属していたアートディレクターの飯田さんとコピーライターの森下さんに、クリエイター目線で、当時の制作ウラ話を語っていただきました。

タイトル:

早く会いたいけん、今は帰らんでいいけんね

早く会いたいけぇ、今は帰らんでいいけぇね

クライアント:島根県

掲載紙:山陰中央新報 出雲版・石見版

掲載日:2020年4月29日

<製作者クレジット>

クリエイティブディレクター :飯田捷人/森下夏樹

アートディレクター :飯田捷人

コピーライター :森下夏樹

イラストレーター :志村彩香

ディレクター :石原雅人

ボーイ アートディレクター/プランナー/声優

1992年山梨生まれ。武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科卒業後、面白法人カヤックに入社。2017年、株式会社エードット/カラス(現Birdman)に入社。広告の企画とデザイン、企業ブランディングや商品開発まで幅広い案件を担当。一方、個人ではアニメやゲーム、漫画、音楽を中心としたカルチャー色の強い案件を多くこなす。2019年、アニメカルチャーに大きく影響され、勢いで声優のオーディションを受け、受かる。2020年に独立し、株式会社ボーイを設立。デザインと声優の両立を目指す。

AKQA シニアコピーライター

1990年生まれ。ENJIN TOKYO、Wieden+Kennedy Tokyoなどで経験を積み、現在AKQA Senior Copywriter。新卒入社から3年間営業職についた後、コピーライターに転身。直近で担当している主なクライアントはNike、Googleなど。

―島根自粛広告の受賞、おめでとうございます。おふたりは当時、Birdmanでアートディレクターとコピーライターとして活躍されていましたね。Birdmanでどのような仕事をしていたのか、手掛けてきた案件や自分たちの強み、得意領域を教えてください。

飯田:Birdman所属時は、個人的に案件を持ってきて個人的に完結させる、ということが多くて。必然的にグラフィックだけやる、という仕事より、提案から実施までを自分で手掛ける機会に恵まれました。また、単に「広告をつくる」というより、特殊な提案をすることも多かったです。例えば人気ゲームの続編が20年ぶりにリリースされることを記念した交通広告の仕事では、「駅広告だけどプロダクトも作って展示する」ことをチームで仕掛けました。この仕事では、実際にゲームを隅々までプレイしてゲーム画面のキャプチャーから、グラフィック、プロダクトの制作を外注せずにワンストップで手掛けています。

森下:僕は「本当のことを言う」を個人的に意識しているというか、大事にしています。嘘をつかないとか、大袈裟に言わないとか。広告って物事を良く見せて伝えようとする性格もあると思うのですが、なるべくフラットで誠実に、ちゃんと本当の話をすることを意識しています。

―お2人の得意や仕事への向き合い方は、島根自粛広告でも生かされていますよね。同じチームだった案件は、これが初めてでしたか?

飯田:実はBirdman時代に森下さんと一緒の仕事はそんなになかったのですが、自粛広告の前に島根県プロモーションがあって、その仕事が最初でした。その頃にコピーライターが入ったと聞いて、「本質的なコピーを書いてくれる人が入ってきた!」ってすごい嬉しくて笑 そこでこの案件を一緒にやりませんか、と声をかけたら即答で快く受けてくださって。出張などで仲良くなっていきました。その後に、島根支社から今回の新聞広告の仕事でお声がけいただいて、それでまた一緒に仕事をすることになりました。

森下:その前にヤングカンヌ(※)やったっけ?案件というか、アイデアコンペの国内選考に2人で参加しました。企画できる人と組みたいと思っていて、飯田くんはデザインだけでなく企画もできるので心強かったです。

―2人は、お互い仕事がやりやすいという実感は持ってたんですね。

飯田:そうですね、森下さんは嘘をつかない広告を作るので。僕は主張をしたいという思いが強く出ることもあるのですが、そこを「本質的でない」と目を覚まさせてくれるのが森下さんです。

森下:本質的ではないことはないと思うけど笑 相性が良い悪いかはわからないですが、課題に対してのアプローチは一緒だと思うので、いいものはできると思ってます。

島根自粛広告ができるまで。考えたのは、「伝えたい内容よりも今聞きたい言葉」

―では島根自粛広告の話になりますが、どのような経緯でこの案件がスタートしましたか?

飯田:最初の緊急事態宣言が始まって少し経ったタイミングで、島根支社から声がかかりました。クライアントの島根県から「ゴールデンウィーク中の帰省を避けてもらいたい」という要望で、すぐにでも住民に伝えたいという思いもあり、すでに新聞広告という媒体の枠や、いつ掲載するかは決定していました。具体的な依頼内容としては、「住民がちゃんと目にして行動を移すようなメッセージにしてほしい」という要望で、しっかり緊急性を伝えることが求められました。

―かなり具体的に要望が決まっていたんですね。

飯田:そうですね、県としては最優先事項の案件でした。当時は感染者が出ると誹謗中傷に遭う時期だったので、かなり緊急性の高さを感じるオリエンを受けました。

―先方の要望がしっかり固まっている中で、実際の広告はその要望とは異なる仕上がりになっていますね。どのような、経緯でこの案が生まれたのですか?

飯田:オリエンを受けてすぐに森下さんに共有しました。そのタイミングですでに2人の中では「違うな」という思いがありましたね。そう思ったのは、他の自治体が緊急事態宣言下の発言で炎上していたことがきっかけでした。実際、「外出を控えてほしい」とか、「自粛をお願いします」とか、耳にタコができるくらい何度も聞かされていて…同じことを言っても効果がない、むしろ逆効果だろうと思っていました。かなり限られた時間の中で、いくつか案の方向性を考えました。何パターンか奇をてらったものも考えたんですが…言葉だけの案も出したほうがいいのでは?という話になり、森下さんが出してくれたのがあの広告です。

3パターンくらいの方向性で案を考えていて、メッセージの背景に夜明けの写真を使い「明けない夜はない」という、夜明け(安心して人に会える世の中)は必ず来るというメッセージを伝える案、国が掲げる「3密回避」に合わせて、親密・周密・綿密と、コロナ対策と人とのつながりを大切にする「島根の3密」を呼びかける案、そして採用案に近い、方言のメッセージを前面に出して、親しい人から手紙を受け取ったような案を提案しました。

森下:僕らとしては「これがイチオシだ」という答えを持っていたわけではなくて…個人的には掲載されるまではとても不安でした。当時はコロナという存在自体もよくわからない中、重症者も出たりしていて…自粛ムードも一気に高まって、とてもセンシティブな時期でした。なので何か言ったら誰かを傷つけるかもしれない、それこそ反感を買って県のイメージも毀損するかもしれないと思っていて、まだ確固たる答えが見えていたわけではなかったです。ただ作り手は最後まで心配性であるべきだとも思っています。最後の最後までこの言葉が誰かを傷つけることにならないか、嘘を言っていないか、誰かひとりでも嫌な思いをする人が出ないように、ということは常に考えなければならないので。100%安全ということはないのかもしれませんが、それが限りなくなくなるようにという思いで提案させていただきました。

―確かに当時のことを考えると内容も時期もセンシティブでしたよね。アイデアが決まってから、その不安感を払拭するためにデザインや言葉で調整していったところはありますか?

飯田:言葉の案で進めると決めてから、いろいろ背景を変えて提案しました。先程の夜明けの写真のパターン、手紙を受け取ったようなパターン、それと最後まで残っていたのが実家の親からLINEでメッセージが届いたようなパターンです。LINEのデザインはアイデアが効いていていいかなと思ったのですが、そもそも島根ではLINEを使っていない年配の方もいたので。やっぱりデザイナーの性としては、アイデアのあるものや少しひねった案がいいのではないかな…と思ってしまうのですが、それをしないっていうのもひとつのデザインですし、最終的に潔いデザインになったことが、結果的に伝わる表現になったんだと感じます。

―デザイナーからしたら、本音をいうとデザインに癖を残したいですよね笑

飯田:その目を醒ましてくれるのが森下さん。癖を残したいけど、それを除いてくれるのが森下さんです笑

―言葉で調整した部分はありましたか?

森下:調整はかなりしました。振り返ると僕も自分の癖をかなり出してるなと思うのですが笑 最終的にかなりシンプルな表現にしました。県の方からフィードバックをもらったときに「もっと短くしてほしい」という要望があって、結果4~5行におさめたのが、今となってはよかったと感じます。

飯田:あと「強い言葉を使うか使わないか」を、森下さんは最後までこだわっていました。県としては「もっとわかりやすく伝えて欲しい」という思いもあって、少し重めの言葉を使う案も出たのですが、極力そういうものは削いだ方がいいと何度も議論して今の形に落ち着きました。

森下:強い言葉は反感が生まれるのでなるべく使わないようにしたくて。「自粛してもらうためには何を言えばいいだろう」と考えた時に、帰省する人と地元にいる人の関係性という、情緒的な部分を言いたいと思いました。それはみんなが原体験として共感できる要素だと思ったので、強い言葉を使わずに、「大切な人を守るために」というトーンが伝えられると思いました。

飯田:森下さんとは何度もZOOM会議も重ねて、「こういう広告や言葉はうんざりするよね」と、温度感を合わせながら進めていきましたね。当時はコロナという素材で話題を狙ったような広告も生まれたりしていて…僕はコロナをチャンスだと思ってやるような広告にしたくなかったので、「伝えたい内容よりも、今聞きたい言葉」に対して意識を向けることを常に考えていました。話題化については全く狙ってはなかったのですが、そのような意識が共感を生む結果につながったのかなと思っています。

アートディレクターとコピーライターが併走することで、ユーザー目線の言葉が見えてくる。

―お互いそれぞれ得意領域があると思うのですが、2人で案件を進めるときはどのように進めているのでしょうか。飯田さんが言葉に対して、森下さんがデザインに対して言及することはありますか?

飯田:それはすごくあります。常に意見をもらうし、言います。僕は細かい言い回しなどは任せるのですが、方向性を決める時には「こっちが面白いんじゃないか」とか、意見を伝えています。

森下:やっぱり一緒にやっている意味はそこだと思うので言いますね。お互い専門分野がある分、そこにしか目がいかないことがあると思います。なので専門分野じゃない外側の感覚をぶつけられて、見えてなかったものが見えてくることもあります。飯田さんは言葉の人ではないかもしれないけどしっかりした感覚を持っているので、そこをぶつけてくれると、刺激を受けて良いインスピレーションが生まれます。

飯田:今回のデザインでいうと、手書き文字の雰囲気について、森下さんはアートディレクター以上にこだわっていた印象がありました。「男っぽくもなく堅苦しくなく…お母さんのようなおばあちゃんのような女の子のような、それがはっきりわからないくらいがいい」と言って書いてもらっていました。

森下:全然覚えてない笑 けど、もし今書くとしたらお母さんの感じで、とお願いすると思います。

―ちなみにこの広告のクレジットはCD(クリエイティブディレクター)にお二人の名前が記載されてますよね。役割分担が明確な広告制作では珍しいというか、実は気になってました。

飯田:2人でアイデアを出したり企画の方向性を決めたりしていたので、そこに優劣はないですし、企画からアウトプットまで併走していれば、全員クリエイティブディレクターだと思っています。

―プランナーやデザイナーなど、役割分担がはっきりした広告代理店の中では、飯田さんも森下さんも異色と言うか…企画もやるし自分の得意分野もやるし、Birdmanでも自分たちで企画して自主提案もよくしていたイメージです。

飯田:これは本当にBirdmanという環境に育てられたと思うのですが、ベンチャー気質で当時は大手代理店ほど何でも整っていたわけでもないので、自分で見つけてきた仕事を自分でやり抜くことで素地を作ってもらったと感じています。あと自分で領域を限定して仕事の幅も狭めるよりは、何となく「プロジェクトに参加させたら上手くいきそう」みたいな立ち位置に自分を持っていきたいと思っています。

―最近のお二人の仕事で、デザインやコピーをする以外に、多面的な役割を持つことが生きてきたものはありますか?

飯田:「2.43清陰高校男子バレー部」というノイタミナ枠アニメのブランディングの仕事がありました。もともと小説が原作だったのであまりビジュアルが世に出回ってないこと、少年誌でバレーを題材にしたもので競合があったことから、しっかり差別化をしながらも、原作ファンが「これだよね」って納得できるものを届ける表現が必要だと考えました。そこでまずやったこととして、企画者だけでなくデザイナーも含めてチーム全員が小説全巻を読み込んで。細かいニュアンスや登場人物たちの関係性など、コンテンツを理解した上で、ファン同士が自分の“好き”を語り合うようにブレストをして、制作に取り組みました。そもそもアニメの仕事って実はビジュアルが完成してからロゴとかコピーとか入れることが多いのですが、チーム全員が深くこの物語を理解していたので、クライアントから、僕らの好きにやっていい、お任せしますということを言ってもらって、キービジュアルの世界観づくりからまかせていただき、僕らのラフをイラストに起こしてもらえました。そういう環境を作れたのは、僕らが作り手と言うよりも「作品のファンとして聞きたいこと見たいもの」を作り上げていったことを理解していただけたからだと思っています。

飯田:直近で僕と森下さんでやった仕事だと、多治見市の陶器祭りがそうですね。グラフィックやコピーを考える前に、「そもそも陶磁器って売れているの?」という、クライアントが直面する市場課題から考えました。世の中ではものを持たないライフスタイルにシフトしているし、そもそも安いお皿がすぐ買える。陶磁器自体の売り上げが下がっているデータもありました。そこを見て見ぬふりをするのではなく、縮小して破綻するかもしれない業界が生き延びるために、業界を広げていくメッセージを世の中に発信していかなければならない。それをクライアントに伝える必要がありましたが、クライアントからするとあまり聞きたくないことを突きつけることになるので…けれど「難しいことを一緒にやっていく」という環境の起点を作りながら着地まで一緒に仕事を進めることは、これまで自分たちがやってきたことなので生かされていると思います。

―本人たちが気づかなかったり直視したくない問いを作っていくことも大切ですね。それでは最後に、これからの広告の作り手として意識していきたいことや必要だと思うことがあれば、お聞かせください。

飯田:僕と森下さんが常に意識していることに、“クライアントが言いたいことと、ユーザーが聞きたいことがミスマッチしがちな問題”のように、僕らが作りたいものが必ずしもユーザーが見たいものとは限らない、という考えは持っています。デザイナーでいうと、グラフィックデザインのアート性は本当にユーザーが見たいものなのかとか、コピーライターでいうと、耳障りのいい言葉遊びがちゃんとメッセージとして伝わっているのかとか、広告の作り手のエゴではないかという判断は、森下さんが常に目を光らせています。

先ほどの多治見の案件のように、僕自身が作り手として言われたくないことや気にしていることを、森下さんはちゃんと伝えてくれるので、その意見は実際にデザインに触れる人の意見でもあると思うので、そのコミュニケーションができるのはありがたいと思っています。

これからコミュニケーションが溢れていく世の中になり、情報に溢れて広告や言葉が届きにくくなってきます。そんな時代に、クライアントのために言葉を作るのではなく、ユーザーのための言葉を作っていくことが、共感する広告や言葉に必要な要素だと思っています。

―お二人の今後の展開も楽しみにしています。本日はインタビューありがとうございました!

Birdmanのプロジェクト事例やクリエイターインタビューなど、紹介します。